カンパチってどんな魚?

カンパチという魚をご存知でしょうか?

お寿司のネタとして見たことがあるという人も多いと思います。カンパチは、ブリ、ヒラマサと並び「ブリ御三家(青物御三家)」と呼ばれる高級魚です。

そんなカンパチの特徴について見ていきましょう!

体型、サイズ・大きさ

カンパチは日本近海では北海道〜沖縄まで各地で水揚げされる魚で、体は長い楕円形で側扁しており、遊泳力に優れた体型をしています。

流通するカンパチの多くは体長80〜100センチほどです。大きいもとなると最大で体長190センチや200センチ程(屋久島:魚拓採寸)になることもあります。

ただし、南方のサンゴ礁域に生息している大型の老魚は、シガテラ毒が報告されています。そのため、食べることを考えたらあまり大きすぎるのも良くないと言えるかもしれませんね。

カンパチは出世魚

カンパチは成長につれて呼び名が変わる出世魚でもあります。

しかし、それらの呼び名は地域差が大きく、実際の呼び方は人によってかなりバラバラです。以下はあくまで参考です。出世魚とするかどうかは地域によって異なります。

-

稚魚

【呼び名】

モジャコ(藻雑魚)流れ藻に付くことからモジャコと呼ばれる。 -

35cm未満:幼魚

【呼び名】

関東:ショッコ、シオッコ、ショゴ -

35cm〜60cmほど

【呼び名】

関東:シオゴ

関西:シオ -

60cm〜80cmほど

【呼び名】

アカハナ -

80cm以上

【呼び名】

カンパチ

ブリのように成長で明確に呼び分けされているわけじゃないよね。

だから人によってはカンパチは出世魚じゃないって言う人もいるよ。

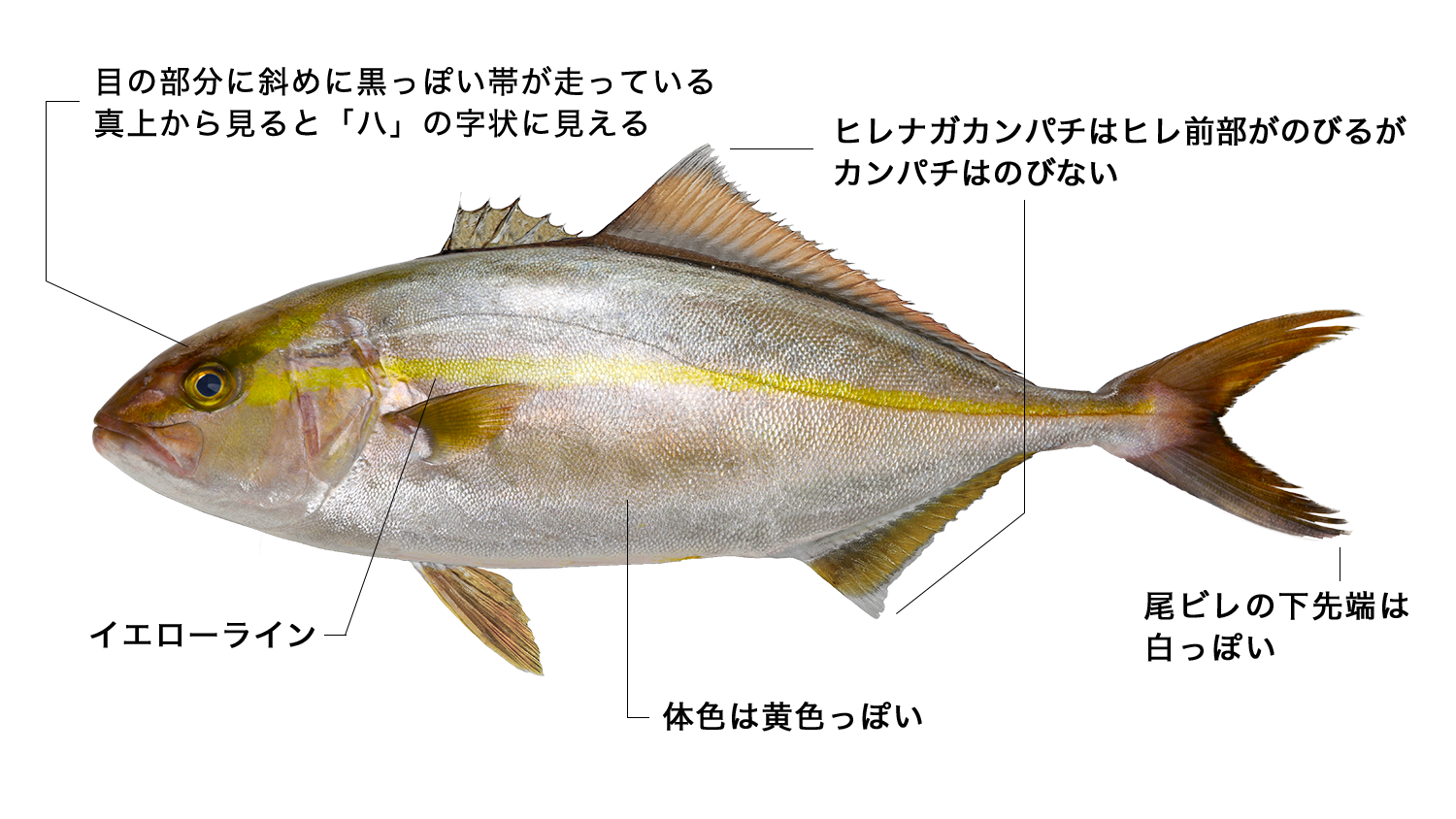

外見の特徴

カンパチの外見の特徴として、口先がやや赤みを帯びた色をしています。そのため、カンパチのサイズ別の名前でもある「アカハナ」、「アカバナ」という呼び名は、これが由来だと言われています。

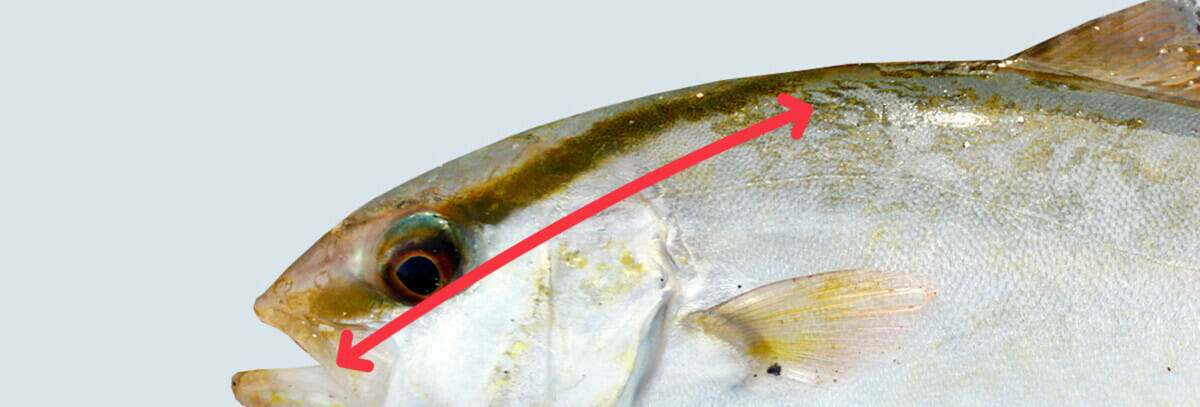

また、カンパチには特有の両目を横切る斜めの暗色帯があります。

泳いでいる時や水揚げ時に、この帯がはっきりと分かります。

- カンパチという名前の由来

-

泳いでいるカンパチを真上から見た時に、この暗色帯が漢字の「八」に見えることから、「間八(カンパチ)」と名付けられました。

魚に眉毛は無いですが、眉毛のようにも見えますよね。

体には目の付近から尾ビレまでにかけて黄色い縦帯(イエローライン)があります。このイエローラインはブリやヒラマサにもあります。

同じような見た目で似ているブリ、ヒラマサ、カンパチですが、背が青っぽいブリやヒラマサに対して、カンパチは黄褐色の体色をしています。

生態や特徴

カンパチは全世界の熱帯・温帯海域に広く分布しています。

日本近海で言えば本州中部以南、関東以南の海域に生息しています。ただし、日本海側では少ないです。

生息水深は100mほどの沿岸から外洋にかけて生息し、より南の海域では水深200mほどになります。回遊性であり、大型のものほど外洋で生息しているため、日本近海の沿岸では大きいサイズのものには出会うのは難しいです。

エサは魚食性でイワシ、サバ、マアジ、キビナゴ、イカナゴなどの小魚を食べています。

イカやエビ、甲殻類も好んで食べると言われています。

群れを作って行動するものが多いですが、ブリのように大群を作ることはなく、比較的少数の群れを形成します。単独で行動するものもいます。

カンパチの産卵期

カンパチは春から夏にかけて北上し、3月~8月の期間に産卵を行い、冬から春にかけてまた南下していきます。

カンパチの味わい・食味

カンパチの身は硬めで、引き締まっており、コリコリとした心地良い食感があります。この食感はお刺身など、生食で食べた時に感じられ、本当に素晴らしいです。クセなども無く、刺身ではブリよりも食べやすく美味だと評価されています。価格もブリよりも高価です。

身の熟成度合いにより食感が変わり、冷蔵庫で熟成させることにより身をやわらかくすることもできます。

- 豆知識!

-

ブリの若魚は成魚と比べて刺身の味が落ちると言われていますが、カンパチはそうでもありません。カンパチは若魚の時でもおいしいです。

身は白いけど、赤身魚

カンパチやブリなどは身の色は白っぽい身をしていることもあり、白身魚のように思われがちですが、赤身魚に分類されます。

白身魚なのか赤身魚なのかを判断する要素は、血中色素のヘモグロビンと、筋肉色素のミオグロビンの量によって分類分けされます。カンパチやブリなどは、鮮やかな赤色の血合いを持っており、赤身魚に分類されます。

カンパチの食べ方・調理法

カンパチの食べ方で言えば、やはりなんと言っても刺身でしょう。

刺身の美味しさは最上級!

カンパチはそこまで脂が多い魚ではなく、コリコリとした食感が特徴です。

そのため相性が良い調理法は「生食」です。お刺身の美味しさはあらゆる魚の中でも最上級とされます。

- 豆知識!

-

カンパチのお刺身を作る時、鮮度が良いものは硬めでコリコリ感が強いので薄めに切り、熟成が進んだ時はやわらかくなるため厚めに切る、といった作り方がおすすめです。

寿司はもちろんですが、カルパッチョなども人気ですね。

程よい脂ののりのため、生食の場合とても上品な味わいとなります。

塩焼きや照り焼きなども

生食以外で言えば、塩焼きや照り焼きなどがあります。

カンパチは高価なお魚であり、生食が一番美味しい魚のため、基本的に生食じゃないともったいない感じもしますが、熟成が進んだ身や、カマやカブトなどの頭の部分、内臓を覆っている部分(ハラモ)などは塩焼きがおすすめです。

身の部分は脂が少なくて焼くとパサつきやすいです。そのため焼き物は身以外の部分がおすすめです。

捌いた時に取り除いた腹骨部分は、脂も多く塩焼きが美味しいです。

カンパチの旬

カンパチの旬は6月から9月頃とされています。

同じ系統のブリは冬が旬なのに対し、カンパチは夏なのがおもしろいですよね。

夏が旬だと言っても、一年通してほとんど味の変化がなく、いつでも美味しい魚です。そのため通年漁獲されています。

旬の時期には身が引き締まって甘みがあり味が良いと言われています。

最近は養殖が主流!

天然物のカンパチはとても高価です。

そのため養殖が盛んとなっており、現在では鹿児島などを主に養殖されたカンパチが主流となっています。

ほとんどのお店のカンパチは養殖です。

養殖は旬がなく、天然物に遜色なく一年中美味しい!

養殖の魚は、常に研究改良が進んでおり、どんどん味が良くなっていて天然物と遜色が無いと言われています。

違いがあるとすれば、脂ののりです。

天然物のカンパチは脂が控えめなのに対し、養殖物は脂が多めになります。

これはエサの関係や、運動量により、養殖物は脂が多くなりがちだからです。

脂が多いとカンパチ特有の歯ごたえが無くなってしまうのでは?と思うかもしれませんが、昨今ではそれらも改善されてきており、脂はあっても歯ごたえのあるカンパチを味わえるようになっています。すごいですね。

天然物は脂が控えめなので、焼き物や煮物はパサつきがちで不向きとされていましたが、養殖のカンパチは脂が適度にあるため、焼き物や煮物なども美味しく食べられるとのことです。

養殖カンパチの弱点を克服?

カンパチは同種のブリと比べ、脂質が低く、お刺身やお寿司では定評があるものの、煮物や焼き物には不向きとされてきました。逆に脂質が高いと酸化や変色が起こりやすかったり、歯ごたえが失われたり、養殖臭(生餌に含まれる餌の匂い)を感じる場合があります。通常、マルエイ水産のカンパチ脂質は5~6%、脂質カロリーを多めに与えた他社カンパチ脂質で8~9%といったところでしょうか。

ところが、e-かんぱちは脂の乗りが10%前後と高いにもかかわらず、歯ごたえがあり、養殖臭を感じないという評価をよくいただきます。

実際破断強度を調べると、殆ど差は無く、酸化や変色も遅いという結果で、試食試験でも臭みが無いことがわかりました。

脂質が高い事で弱点であった酸化や変色、逆に脂質が低い事が弱点であった料理の用途共にe-かんぱちは弱点を克服したカンパチなのかもしれません。

(引用元:カンパチ養殖 _ 養殖カンパチのパイオニア – マルエイ水産株式会社)

目利き・選び方のポイント

カンパチをまるごと一尾買う人は業者の方くらいでしょうが、鮮度を見分けるポイントは、基本的な魚の鮮度チェックと同じです。活け締めされたものかどうか、目に張りがあって澄んでいるものかどうか、エラが鮮やかな赤色をしているかどうかで選びます。

釣り以外でまるごと一尾を手にするという人も少ないと思うので、ここではスーパーで売られている切り身や柵などの選び方のポイントについて解説します。

切り身の選び方

切り身の選び方として、部位、鮮度、皮引きの3ポイントをチェックしましょう。(切り身の種類によっては皮引きはされていないものがあります。)

部位をチェック!

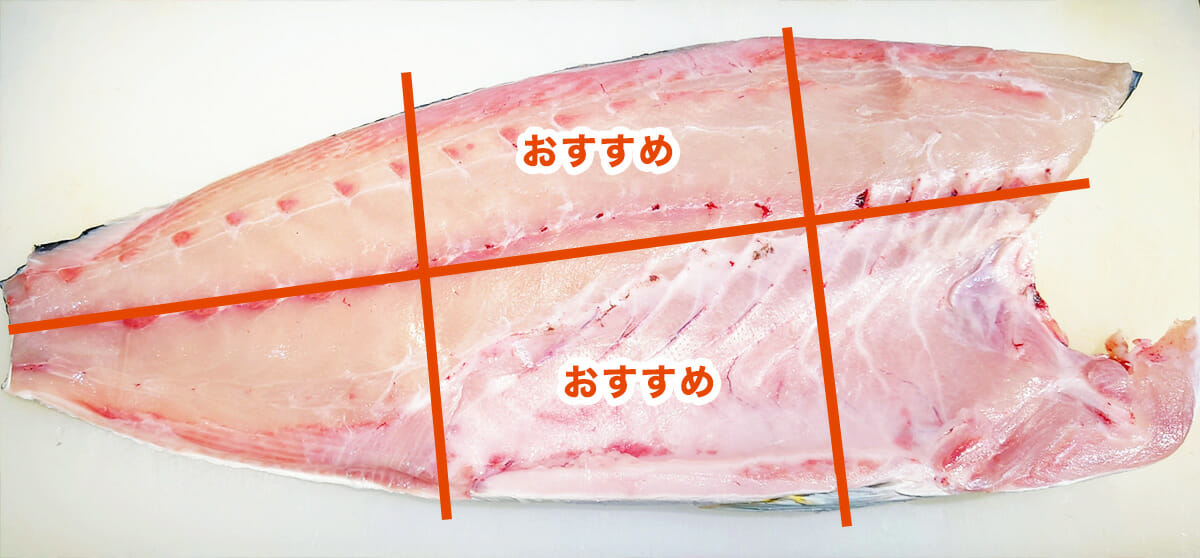

切り身については3枚に卸されたあと、おおまかに以下のように切り分けられます。

基本的に真ん中の部分が一番おすすめです。(写真はヒラマサです)

背側か腹側かは、脂ののりが違うので好みや調理法で選ぶと良いでしょう。

尾側にいくほど繊維質っぽくなり、あまり刺身などに適しておりません。そのためスーパーでは売れ残りやすく、ぶつ切りの安めの詰め合わせパックとして売られていることが多いです。

- 切り身の色は?

-

魚の場合、身が白いと脂がのっていると判断されることがあります。たしかにその傾向にありますが、身の色が白っぽいからと言って、イコール脂が多いとは断定できません。脂ののりを確かめるであれば、牛肉のようにサシの入り方を見てみるといいでしょう。

血合いをチェック!

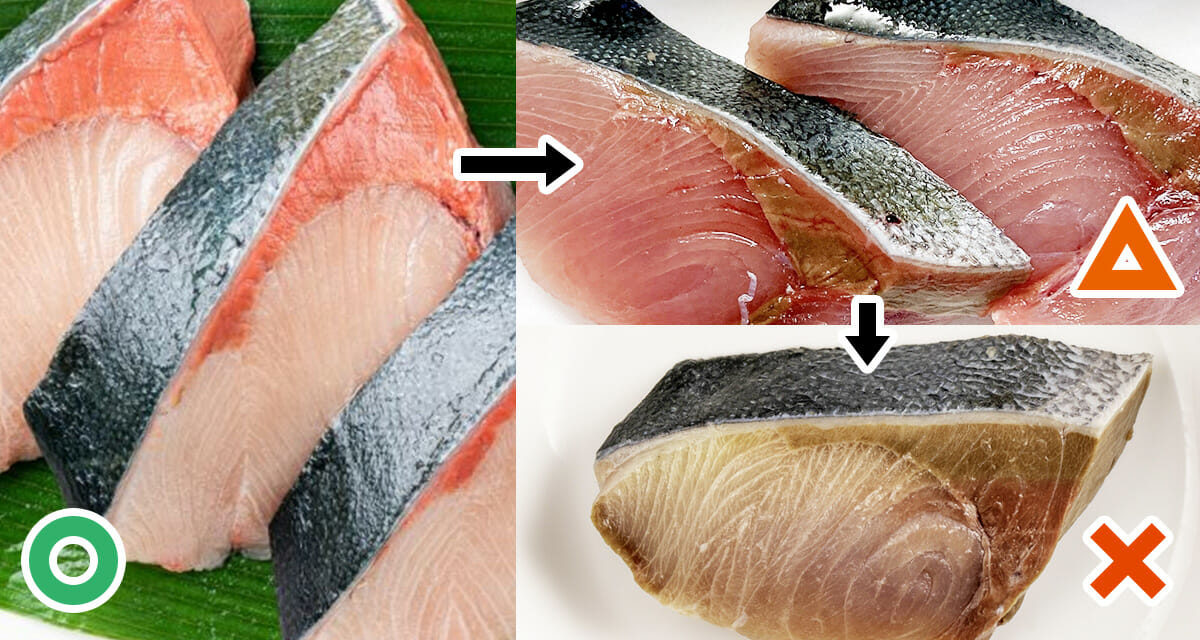

血合いというのは、魚の背と腹の間に存在する、赤くなっている部分(赤色線維筋)のことを言います。血合いの部分は酸化によって色が変わるため、切り分けられてから時間が経っているかどうかを判別できます。

以下はブリの切り身の例です。矢印のように劣化が進んでいきます。

左のものは血合いの色がピンク色で綺麗な色をしています。これは切り分けられて間もない状態です。右上のものは、血合いの部分が茶色く変色しているのが分かりますね。これは切り分けられてから時間が経っているものになります。

一日置いていただだけでもこのくらい変色してしまいます。変色した部分は包丁で削ぎ落として使ったりもします。

右下のものは完全に破棄対象です。さすがにこれほど傷んでいるものを陳列しているスーパーはありません。においを嗅げば腐ったような臭いがします。

皮引きをチェックする

その他の見分けポイントとして、皮引きをチェックしましょう。刺身の切り身を作る時に、皮引きという作業を行うのですが、ここは作業者の技量が出る部分です。

違いがわかるかと思いますが、左は表面が白くなっているのが分かると思います。

これを「銀皮を残す」と言います。

断面部分を見てもらえればわかるかと思いますが、左は表面に白い層があります。これは皮と身の間の部分になり、この部分は脂がありとても美味しいんです!(背側は気にしなくて良いという人もいます)

右の写真がなぜNG例かと言うと、銀皮がなくなっていて身を少し削ってしまっていますし、表面の皮も若干残ってしまっています。これは失敗です。

スーパーなどでは作業スピードを重視するために、背側と腹側を分ける前の半身の状態で皮引きを行うこともあり、銀皮があまり残っていないことも多いです。

筆者が魚屋で働いていた頃は、この作業について口酸っぱく言われたことがあります。

慣れると綺麗に皮が引けるようになります。

カンパチの釣り方・漁法

1年を通して全世界の温帯、熱帯地域で水揚げされるがカンパチです。

主な産地は長崎県、鹿児島県、高知県、福岡県、愛媛、香川、高知、大分など南側になります。

カンパチと呼ばれる大型のものは沿岸付近にはあまりいないため、船で沖にでる必要があります。

一般的な釣り方は活餌を使った泳がせ釣りが一般的です。エサにはイワシや小アジが主で、大型を狙う場合はムロアジなどが主なエサとなります。

カンパチは好奇心が強く、動いているものに興味を示します。そのため活餌や、生きているように見せるのが重要なポイントでもあります。

有名な産地・ブランド

カンパチの漁獲のほとんどは九州などになります。

最も漁獲高が多い都道府県は鹿児島県で、そのシェアは50%以上です。

そして養殖が盛んなのも鹿児島県です。

「海の桜勘」垂水かんぱち

海の桜勘とは、鹿児島県のカンパチで、鹿児島県産のお茶がエサに配合されるなどの特徴があります。

「海の桜勘」垂水かんぱちは、えさ~配合飼料に特徴があります。

実は、鹿児島県産のお茶が配合されているのです!お茶を与えると、さらに鮮度が保たれ、ビタミンEが増加し、コレステロール含量が減少しました。 また、官能検査をおこなった結果、魚臭さがなくなり、身質の透明感が増しました。

(引用元:垂水市漁業協同組合:海の桜勘とは?)

「かのやカンパチ」鹿屋市

これまた鹿児島のブランドで、鹿屋市のカンパチになります。天然ものの稚魚を、天然に近い環境で育てるカンパチなります。

プリップリの食感と、味わい深さ。「かのやカンパチ」は、半世紀にわたり

養殖の技術を磨いてきた鹿屋市漁協が、天然モノの稚魚から育てる、鹿児島県認定のブランド魚です。そのこだわりは、天然モノの稚魚を、天然に近い環境(海のなかのイケス) で、丁寧に育てること。

(引用元:かのやカンパチ|鹿屋市漁業協同組合(公式ホームページ))

海を汚さない、イワシなどの天然由来のエサを与えること。出荷のときは、鮮度を保つために、

船上で“活〆(いきじめ)”にすること。そうして手塩にかけて育てること2年。おいしさとプリップリの食感をとことん追求した「かのやカンパチ」を、ぜひ一度ご賞味ください。