イセエビとはどんなエビ?

イセエビ(伊勢海老)とは、赤暗色で全長20〜30cmほどになる大型のエビです。日本では高級食材として認知度が高く、さらには縁起物として幅広く利用されるため、クルマエビと同じくエビでは最上重要海産物として扱われます。

縁起物として重宝される食用エビ類の王者

その堂々たる姿はもちろん、歴史や伝統、食味など、どれも取ってもエビの中で最上クラスに入るため、食用エビ類の王者と呼ばれるエビがイセエビです。和風・洋風どんな料理にも適しています。

見た目が鎧を付けた武士の具足のような見た目をしていることから、具足海老とも呼ばれ、昔は戦の祝いとしても重宝されたエビです。

「エビ」とは、そもそもイセエビのことを言う

イセエビがなぜイセエビと呼ばれるかについては、はっきりとしたことは不明ですが、イセエビの名産地と言えば三重県、紀伊半島沿岸の岩礁域というのは有名です。

漁獲高で見ると三重県と千葉県が多く、和歌山、静岡と続きます。

(参考:【都道府県】イセエビ(伊勢海老)の産地・漁獲量ランキング)

実際に伊勢近辺で獲れるイセエビが断トツで美味しいとも言われます。

では伊勢で獲れるイセエビが美味しいからイセエビと呼ばれるようになったのか?と言うと少し異なり、古来「エビ(海老)」という言葉はイセエビのことを指す言葉であったと言われています。

伊勢神宮の正式名称は「神宮」

日本で最も格式高く、別格である神社に「伊勢神宮」があります。

この伊勢神宮の正式名称は「神宮」であり、本来伊勢という言葉は付きません。古来、伊勢地方で獲れるエビ(イセエビ)は、伊勢神宮の祭祀で用いられ、神事には欠かせないものでした。そのため縁起物とされ、日本各地のさまざまな祭典や行事、供物、お正月のお節などで用いられるようになりました。

イセエビは不老長寿を表す

ちなみに海老という漢字は、ヒゲが長く、腰を曲げている姿が老人のように見えることから海老という字が当てられています。長いヒゲが不老長寿を表すともされて縁起物として珍重されます。

天然ものしか流通しないため多くは別種が代用される

イセエビと並ぶ重要海産物のクルマエビは今や養殖が主となっていますが、一方イセエビは養殖の可能性はありつつも、まだ商業レベルでの養殖は難しいと言われています。特に幼生期が300日ほどとかなり長く、これを商業レベルで育成させるのが困難だと言われています。

披露宴などのイセエビは、ほとんどがミナミイセエビ

イセエビは天然ものしか流通しないわけですが、それでも国内の水揚げは1000〜1200tほどと数が少ないため、年間1〜2万トンほどのイセエビ類がオーストラリア、ニュージランド、南アフリカなどから輸入されています。

主には南半球で獲れるミナミイセエビ類で、輸入されるイセエビ類の約6割がミナミイセエビです。これらは生きたままや冷凍などで輸入されます。

国内のものは数が少なく高価であるため、披露宴などの料理で提供されるイセエビのほとんどはアフリカミナミイセエビなどです。別種だからといって美味しくないわけではなく、ミナミイセエビもとても美味しいです。ただ近種のゴシキエビやニシキエビなどの南方の大型種は、食味はイセエビに劣ります。

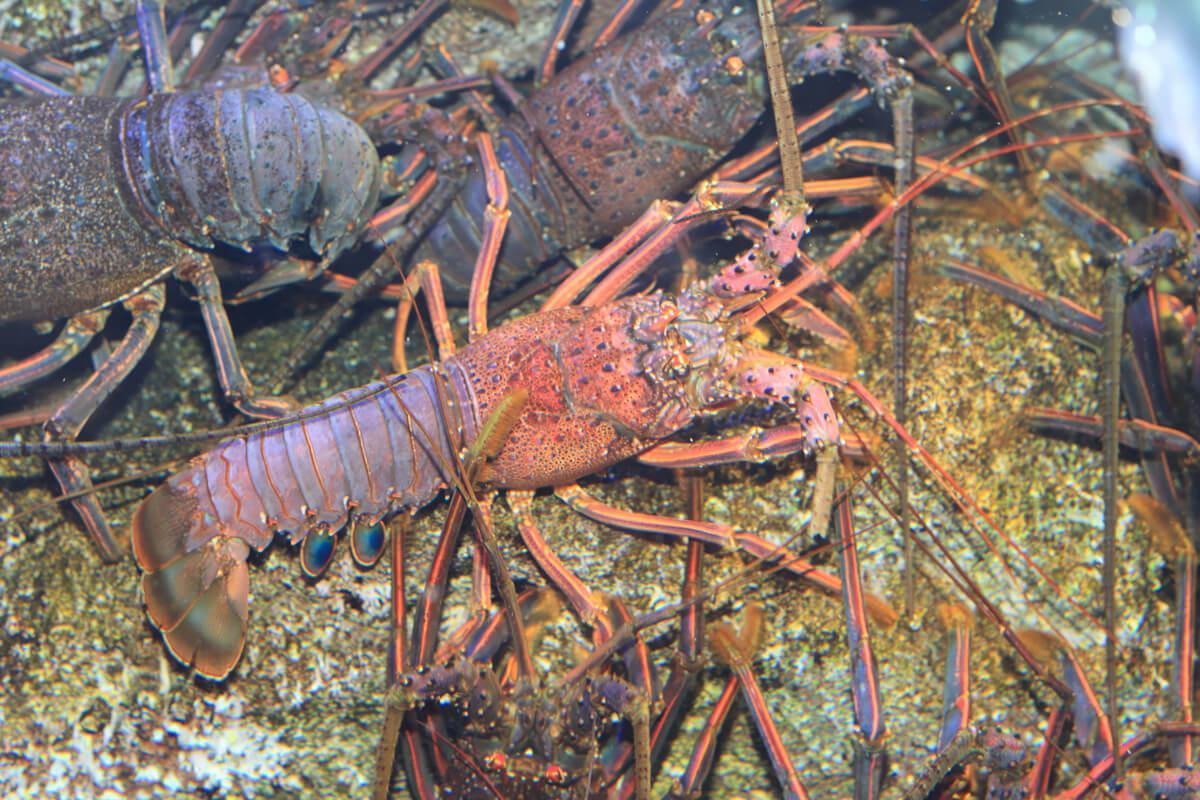

水揚げ後も長く生きているため、活けでの輸送は比較的容易

イセエビやクルマエビ、カニなどはエラ周辺に水分があれば呼吸できるため、保水性の高いおがくずなどで包んであげると長時間生きることができます。そのため活けで輸送が比較的容易です。

イセエビは北日本にはおらず南日本にしかいませんが、この特徴から古くからお祝いの贈答品などとして全国に広まりやすかったとも言えます。

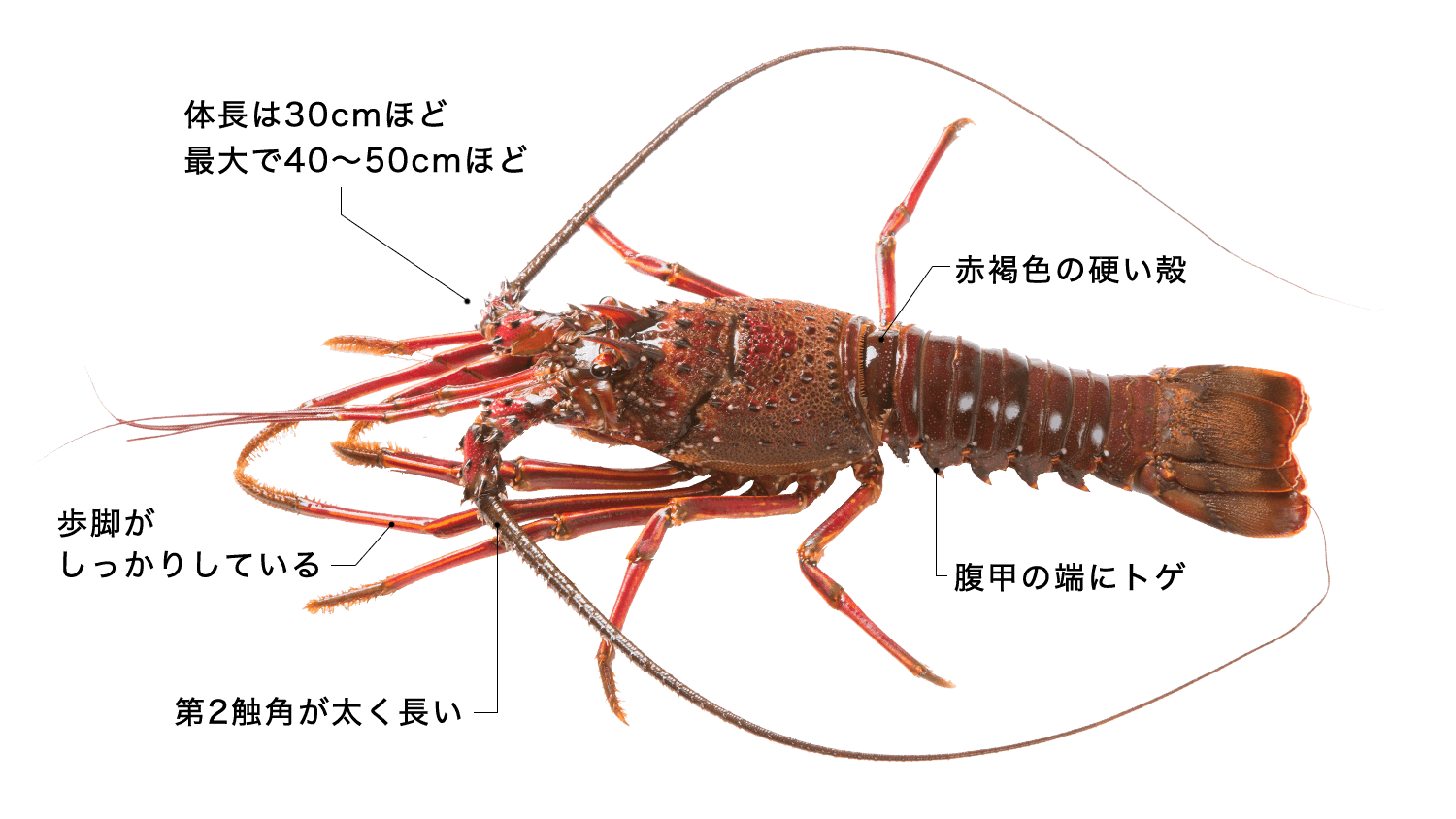

イセエビの特徴

イセエビの体は円筒形の頭部、腹部で構成され、歩脚はしっかりとしており、ヒゲと呼ばれる第2触角が太く長いのが特徴です。この第2触角の基部には発音器があり、そこから「ギギギ・グググ」といった音を出します。

頭胸甲背面には多くのトゲがあり、眼の近くには2本の角のような大きなトゲが伸びています。この特徴から、英名では「Spiny lobster(トゲのあるロブスター)」と呼ばれます。

イセエビのサイズ

流通するイセエビのサイズとしては20〜30cmほどが平均的です。大きいものは40cmほどになるとも言われ、最大で50cmほどになるものもいると言われます。

35cmを超えるものとなると、重さは1.5〜2kgほどになり、推定でも30年ほどは生きていると言われます。

日本の記録としては、2017年4月に三重県志摩市で撮られたイセエビが、体長38.5センチ、体重2.33キロで国内最大級の記録となっています。

(参考:将軍「イセエビ」見参 _ 新しい生き物たち _ 新江ノ島水族館、「2.33キログラムの巨大伊勢エビ」日本記録更新 伊勢志摩の海に – 伊勢志摩経済新聞)

イセエビのオス・メスの違い

イセエビのメスの第5脚には小さい鉗があり、腹肢はオスよりも大きいです。

一方、オスは触角が大きく、第1〜3脚もメスよりもはるかに長くて大きくなります。

歩行型のエビと言えばイセエビ

イセエビの特徴として歩行型のエビという点があります。

歩行型のエビには他に、アカザエビやウチワエビがいますが、これらのエビは泳ぐのではなく海底をノシノシと歩き回ります。そのため外敵から身を守るために殻が分厚くて硬いのが特徴です。

イセエビの生態

イセエビは、海岸線の開発や乱獲により全国的に数を減らしてしまったため、現在は禁漁期間・禁漁区を設定したり、人口岩礁を設置したり、漁具を制限したりなどして資源保護の取り組みが積極的に行われています。

イセエビの分布エリア

イセエビは、房総半島以南、韓国・台湾など、西部太平洋沿岸に分布しています。国内では三重県、千葉県、和歌山県、静岡県などが名産地で、主には温かい海域に生息しており、基本北日本には生息していません。

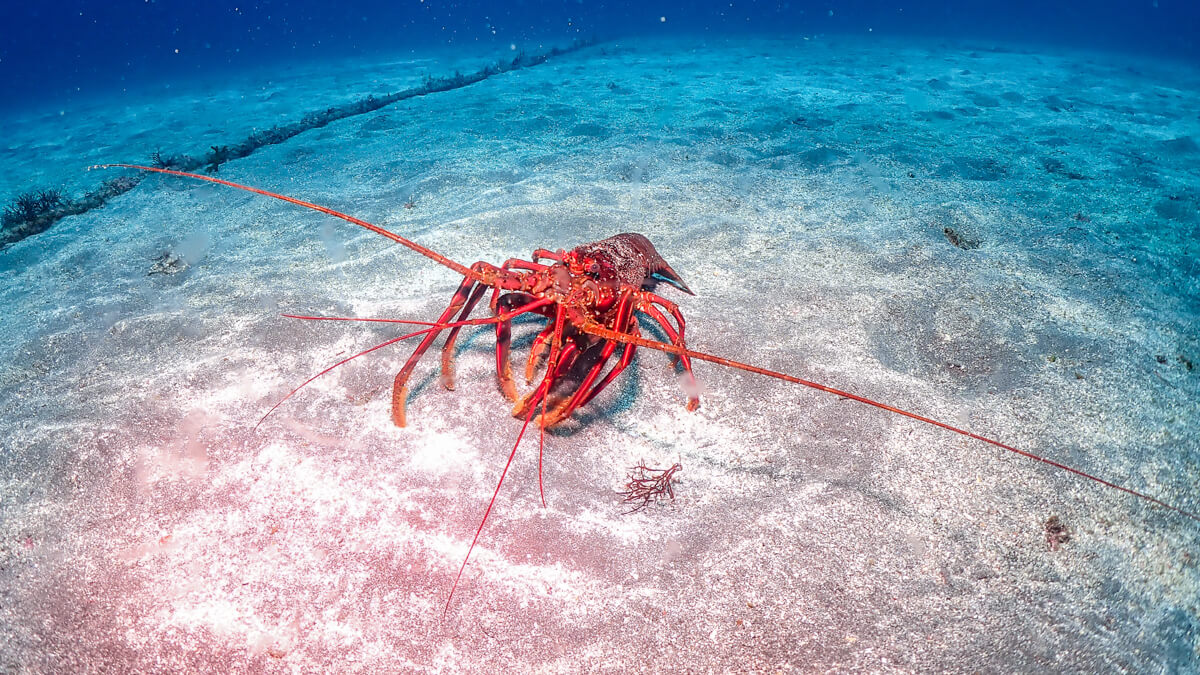

イセエビの生息域・食性

イセエビは水深30メートル以浅の浅い海の岩礁域やサンゴ礁域に生息しています。

昼間は岩穴の中や岩棚に集まって隠れており、夜になると獲物を探して活動をはじめます。

食性は食肉性で、主には貝類、ゴカイなど多毛類、エビ・カニ類などの捕食します。

イセエビの産卵期と繁殖

イセエビの産卵期は5月から8月で、この時期は禁漁期間となります。この時期に漁獲してもメスは筋肉がやせてしまっており味も良くないと言われます。

メスは産卵期には約50万個ほどのオレンジ色をした卵を腹部に抱え、孵化するまでの1~2ヶ月間卵を守ります。

孵化した幼生は「フィロソーマ幼生(フィロゾーマ)」と呼ばれ、プランクトンとして約300日間ほど海流に乗って海を漂う浮遊生活を送ります。その後、約30回の脱皮を経て「プエルルス幼生」となり、沿岸の岩礁に戻ってきます。

さらに脱皮を繰り返しながら稚エビとなり、約3年かけて親エビへと成熟します。

寿命ははっきりとしたことは分かっていませんが、10年以上は生きると言われ、最長では30年以上生きていると言われます。

(参考:イセエビ-静岡県/水産・海洋技術研究所)

イセエビの旬

イセエビの旬は、一般的に秋から初春(10〜4月)にかけてです。

この時期は産卵期前となるため身に栄養を蓄えており味も良くなります。

イセエビの食べ方、おすすめの料理・調理方法

イセエビは味が良く、和風・洋風どんな料理にも適しているエビです。そんなイセエビのおすすめ料理・調理方法について解説します。

食べられる部分は意外と少ない

元々のサイズが大きいので、可食部の身もそれなりに量はあるのですが、やはり見た目の印象からすると身は少なく、全体の約4割ほどしか食べられる部分がありません。頭部が大きいからそのような印象になりがちです。そのため頭部も味噌汁などにして食べるようにしましょう!

あまり身が無いので、天ぷらなどにすると意外と小さくてがっかりすることもあります。

映画『南極料理人』のようなイセエビのフライを作るには、衣をしっかりと厚くして、綺麗に固める必要があります。そのため焦がさずにしっかり揚げるには大きな鍋とたっぷりの油が必要になります。

生食が美味しい!『イセエビのお刺身・お造り』

イセエビの身は淡い紅色で、プリッとした食感とねっとりした甘みがあります。身には薄皮が付いているので、薄皮から身を削ぎ切るようにして身を切り分けます。剥がした薄皮も勿体ないので味噌汁などに入れると良いでしょう。

身はさっと湯通しして冷水くぐらせたものもおすすめです!加熱することで甘みが増します。

至極の一品!『イセエビの雲丹焼き』

イセエビと言えば雲丹焼きが有名ですよね。イセエビは頭が付いたまま縦半分に割り、背わたを抜きます。頭からはえび味噌を取り出し、ウニや調味料と合わせて火にかけうにだれを作ります。

うにだれをかけてグリルで焼いてもいいですし、食べやすいように最初に身を焼いてからうにだれをかけて食べるでもOKです!ウニもイセエビもどちらも高級なので、もしどちらも手に入ったらぜひチャレンジしたい一品です。

これが一番贅沢で美味いと言われる『イセエビの味噌汁』

なんだかんだシンプルな料理が一番美味しいと言われるのが海産物の特徴だと思っています。

イセエビもそれと同じで、あまり手をかけずにシンプルに味噌汁にするのが一番美味いという人は多いです。

イセエビの身はぶつ切りにし、頭は割って鍋に入れ火にかけます。アクを取りながら沸騰させてあとは味噌を入れるだけで完成です!身はあまり加熱しすぎない程度が良いです。時間が経つとパサパサ感がでてしまいます。